火の見櫓やはしごは自身番屋に作られていた、というので自身番について調べると

江戸の町運営のややこしい話になって来たので、火消関係だけまとめてみました。

——————————————————————————

自身番

江戸時代に江戸・大坂・京都などで主として町内警備のために設けられていた自警制度。

町内の大通りの両端に木戸があり、木戸に接して番屋を設け、一方の番屋に木戸番、

他の一方に自身番が詰めたので、転じてこの番所をも自身番と称した。

自身番の任務は、交代で町内を巡回し、不審者が町内に立ち廻れば捉えて番所に

とどめ置き、奉行所に訴え出る。喧嘩口論をいましめ、夜は火の元を用心させる。

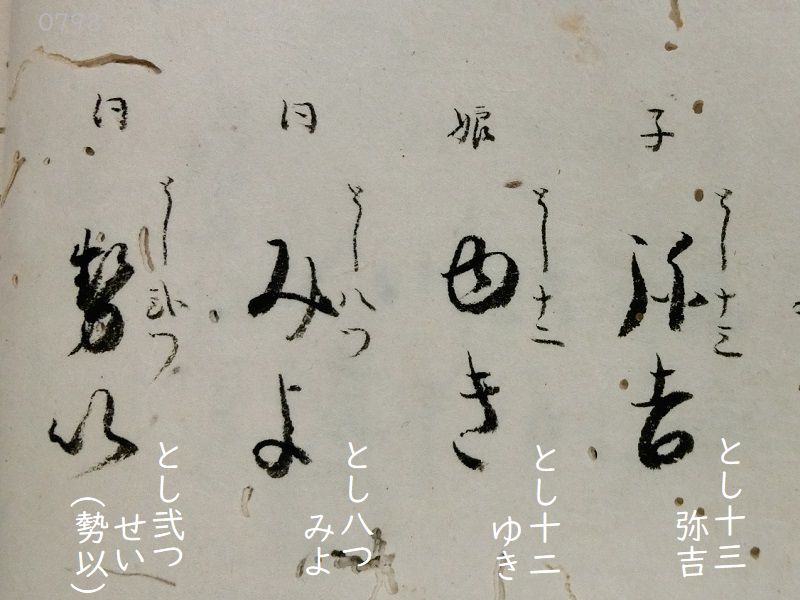

自身番屋の多くには、屋根に火の見を設けていた。火の見の構造は枠火の見で、

建て梯子をかけ、半鐘をつるしてある。自身番屋内には纏・鳶口・竜吐水・

玄蕃桶などの火消用具が常備されており、半鐘が鳴らされると町役人・火消人足が

自身番所にかけつけ、道具を持ち出し、勢揃いしてから火事場に赴いた。

<国史大辞典より抜粋>

——————————————————————————

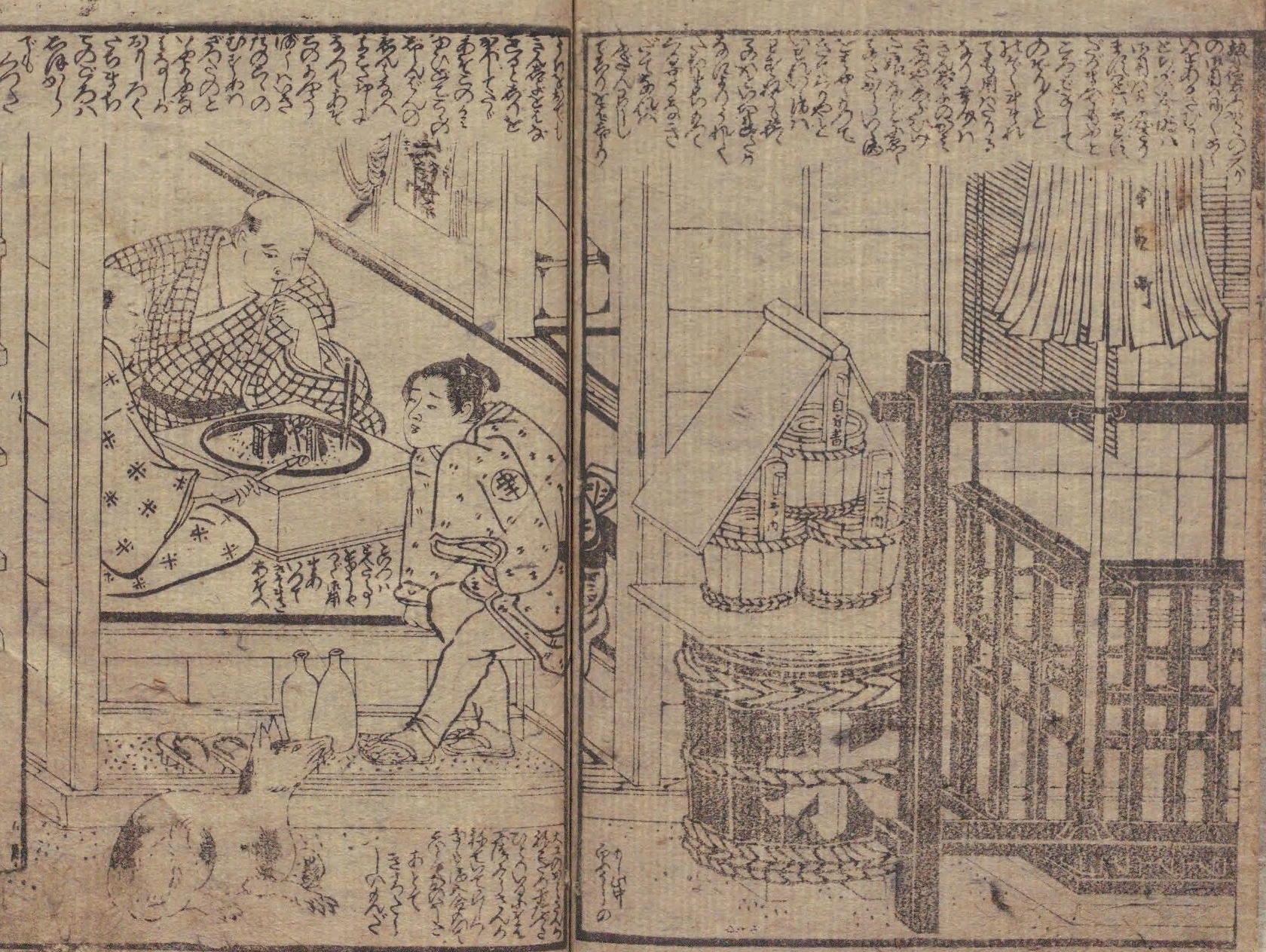

噂話をしに自身番にしょっちゅう入り浸っているという話の挿絵では、番屋の前に

自身番とかかれた手桶のある用水桶と、その横にまといがあります。

天明2(1782)「伊通風伊勢物語」コマ3 (国立国会図書館デジタルコレクション)

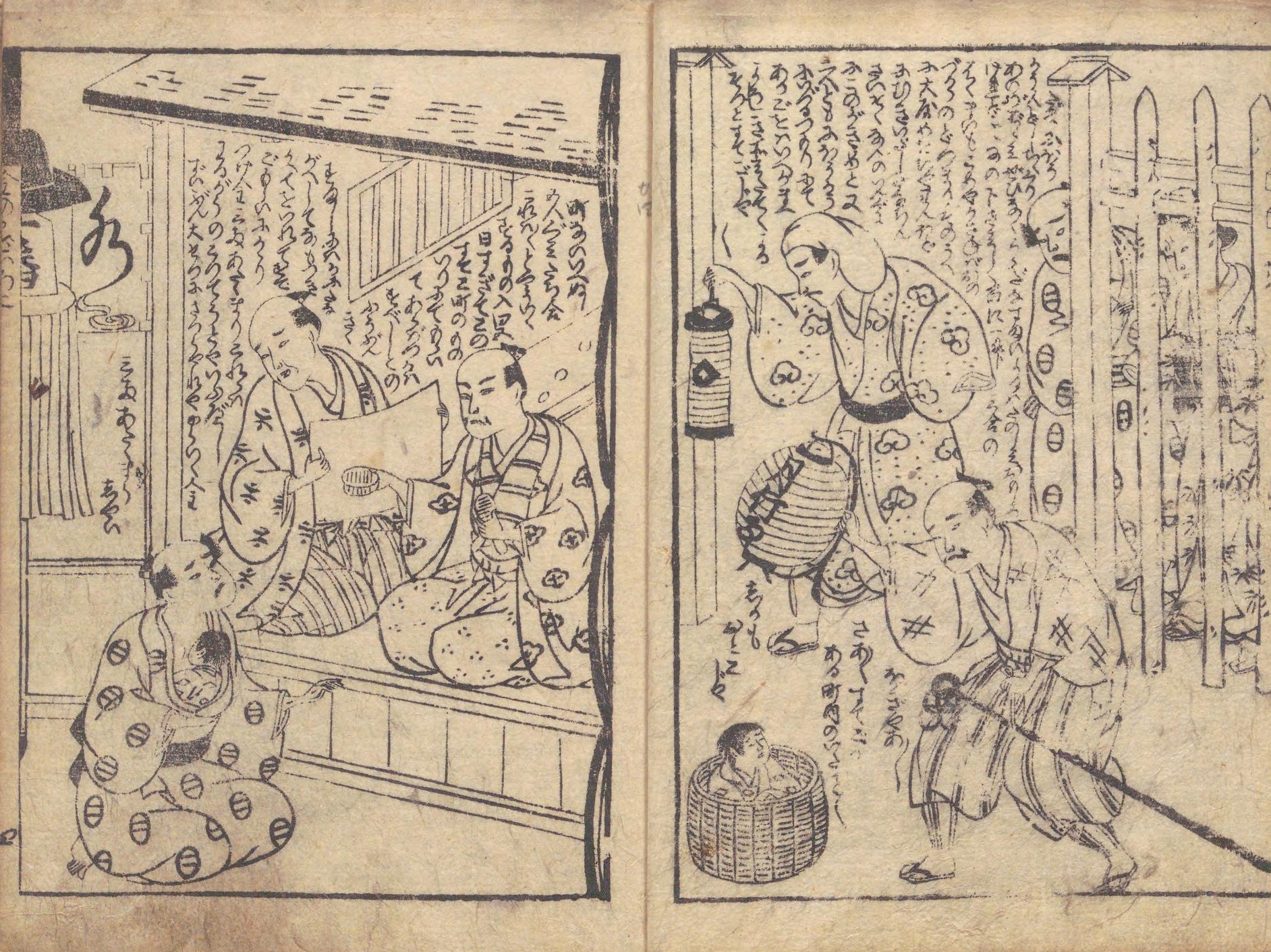

夜の巡回で捨て子を見つけ(右ページ)、町内に捨て子があればまず自身番で

月行事が預かり責任をもって面倒を見るため、養子にほしいという人を審査して

自身番所で引き渡している様子(左ページ)の左端にのぼりとまといが描かれています。

安永6 (1777)「金父母」コマ6

まとい・提灯・用水桶が見える自身番の前で、金棒を持った後ろ姿の男は

見廻り当番にでも出るのか「火の用心」というセリフが描かれています。

天明3(1783)「悪抜正直曽我」コマ20 天明元(1781)「通一声女暫」コマ8

火の用心は拍子木のイメージですが、江戸時代は木戸番が木戸を閉める時刻などを

知らせたりするのに鳴らしていたようで、上右「通一声女暫」の挿絵にも「六つの

拍子木を合図に」と描かれています。

前に見た「野和魔獅子」に出てくる「バンヤの際(わき)カザリツケ」が自身番にある

消火道具や捕物道具を見せる収納で整えておくことではないかと思えてきました。

まといがあるということは、自身番にある消火道具は各町の自衛用の物だけではなく

町火消いろは四十八組の装備でもあるということなのでしょうか?

今の消防団のように一か所に道具をまとめて置く詰所がある感じをなんとなく

イメージしていたので、そのあたりも気になってきました。

草双紙から探した資料のとりあえずのまとめはこれで区切りにします。

もうしばらくは江戸時代の町についての本を読んで勉強しようと思います。

- 竜吐水調査に関連する調べ物の覚書 -

これは西宮歴史調査団公式ブログではなく、団員による個人的なブログです。

西宮歴史調査団についてのお問い合わせは西宮市立郷土資料館まで。

西宮市川添町15-26 tel:0798-33-1298 月曜休館