第32回親と子の郷土史講座で、西宮市立郷土資料館学芸員から教わる講座は

江戸時代のくらしを読み解く~体験!和紙七変化~ という内容でした。

<平成28年8月16日(火) 13:30~15:30>

(博物館実習の学生がヒント係りや記録写真撮影など手伝い中です)

まずは現在開催中の特別展示「西宮町人の生活と文化」を見学しながら、

展示品を見て、出題された6問の質問の答えを探します。

そのあとで展示担当の学芸員に展示を見て思ったことや気になったことなどの

質問をして、江戸時代の西宮に住んでいた人たちの日記からわかることが

たくさんあるんだなと勉強しました。

後半は、先ほど展示でも見たいろいろな紙についての説明です。

江戸時代の人は竪紙(たてがみ)という今のA3判ぐらいの和紙を一枚の状態のままを

まとめて買ってきて、そのままのサイズで使ったり、折紙(細長く半分に折る)、

切紙(必要なサイズに切る)、継紙(つないで長い状態にする)、包紙(封筒のように

手紙を包む)、竪帳(縦に折ってノートのように綴じる)、横帳(横に折って綴じる)など、

使う用途に合わせて自分で紙の形を作り変えていました。

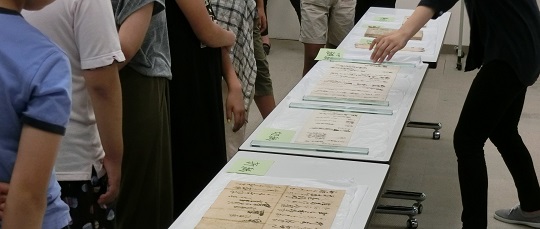

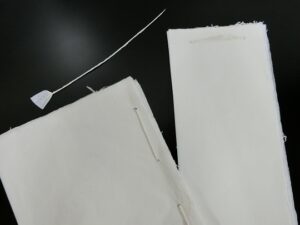

郷土資料館にある古文書でそのさまざまな形式の歴史史料を見てから、いよいよ

自分たちで和紙を冊子に綴じた状態を作ります。

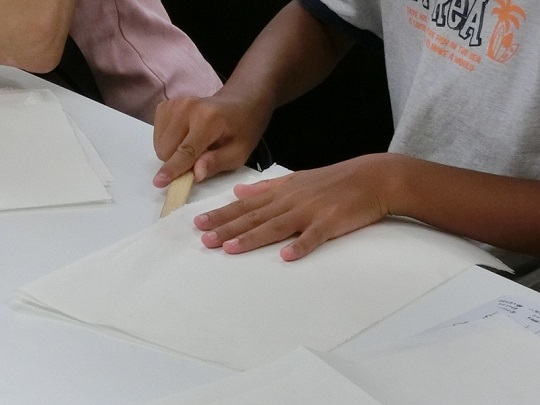

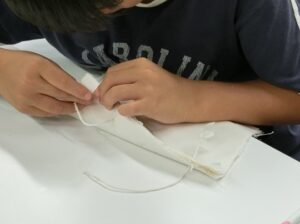

まずは竹べらで画仙紙を必要な大きさに切って縦か横に折り、千枚通しで綴じ穴を

あけ、自分で作ったこよりを通して固結びすれば完成です。

今は用途を特化した便利な道具がたくさんあるけれど、昔の道具はあれこれ工夫して

使えばいろいろなことができるという面白さが感じてもらえたならいいですね。

—————————————————————-

親と子の郷土史講座とは、西宮市立郷土資料館の開館当初から毎年夏に

開かれていて、小学校5、6年生と保護者を対象にした 郷土史の講座で、

西宮市内の小学校の先生方が講師をされます。

http://www.nishi.or.jp/contents/0001981600040004800699.html