江戸時代も後半になると、六甲山系からの急流を利用した水車精米が行われるようになり、大量精米が可能となった。これにより寒造りに集中して大量に酒造の出来る条件が整ってきた。

あわせて精白度の上昇により質の良い芳醇な寒造りへの道が開けてきた。

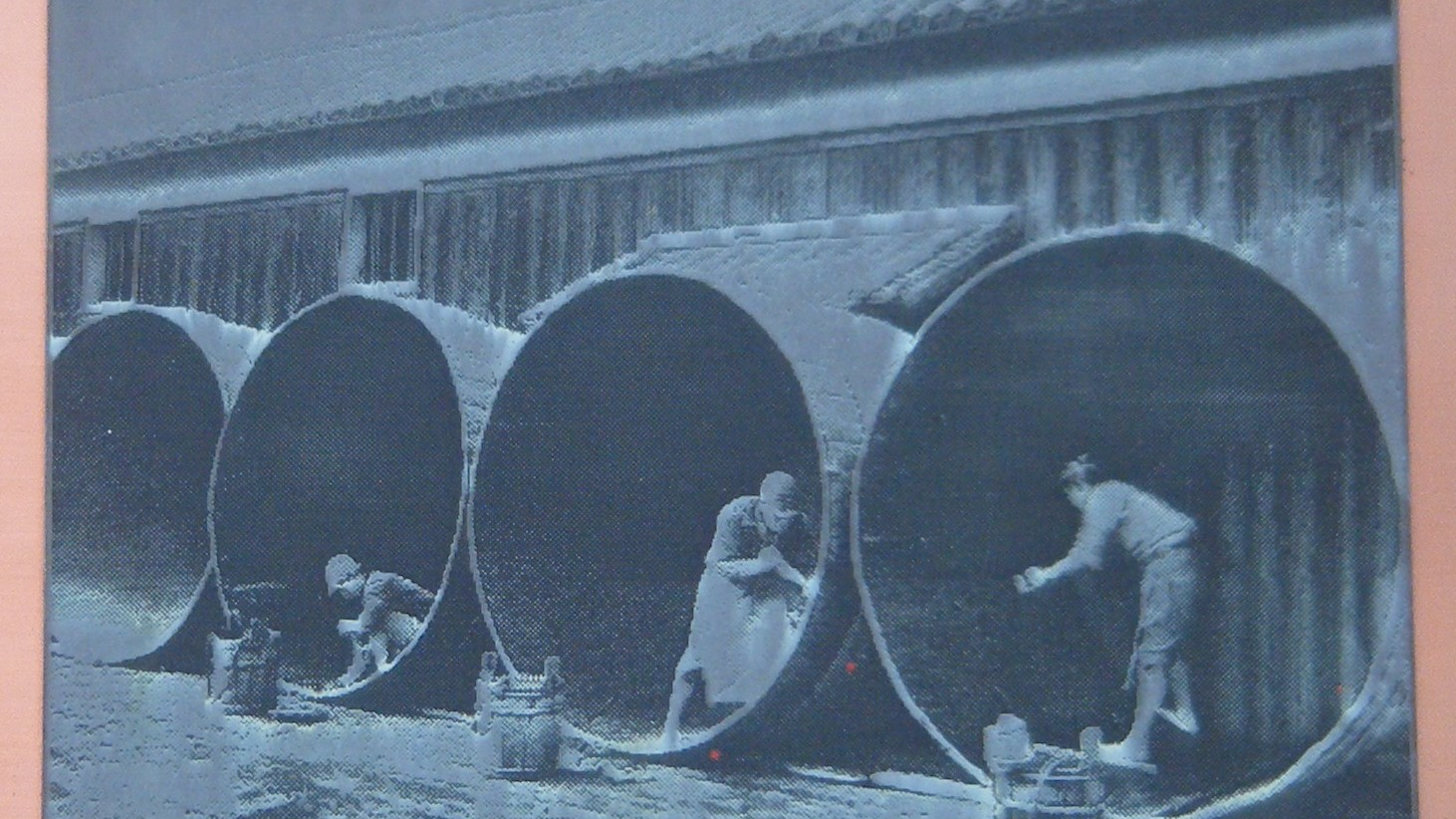

需要が増えることに対応するために、仕込み水の増量といった丹波杜氏による酒造技術の発展があり、30石桶等、酒造道具も大型化されてきた。

それにより酒造蔵も規模が拡大され、千石の酒米を消費することのできる「千石蔵」が出現した。

ここでは現在も見学できる、白鹿記念酒蔵博物館(酒ミュージアム)の酒蔵館に展示されている、展示物や写真・資料を元に、酒造り工程の概略をたどってみた。

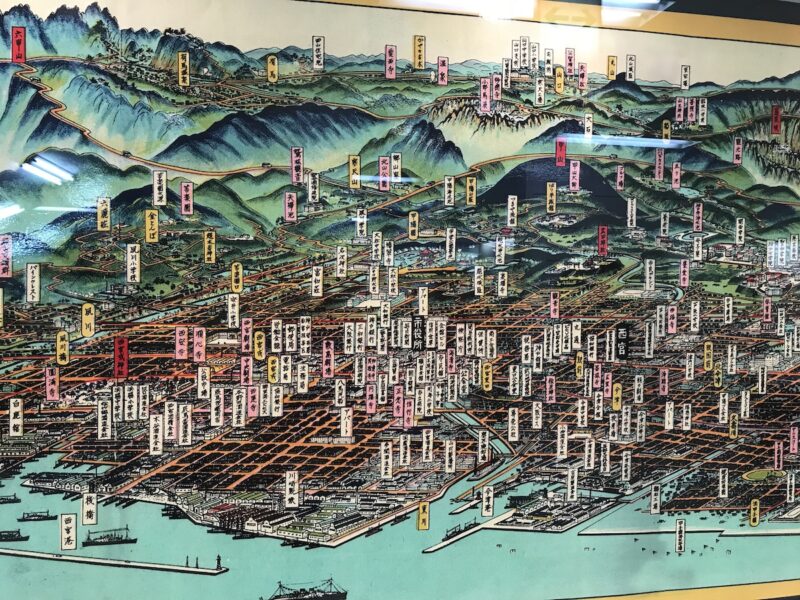

酒と染め抜かれた布製の表示がある門をくぐると、黒松が植えられ、菰被りの酒樽が置かれている中庭に入る。扉を開いて受付の建物に入ると酒樽や酒造り工程の書かれた絵図が掲示され、見学者を迎え入れている。

板石道に置かれた大八車を見ながら、小さな門をくぐると「重ね蔵」と呼ばれる酒蔵の中庭に出る。

中庭には旧宮水井戸があり、秋洗いの説明版や酒蔵の入り口には杉玉がかざられている。

建物内には実際に使用されていた大きな大桶が置かれていて記念撮影の場所となっている。

(西宮市・銅板案内板「宮水と酒文化の道」より)

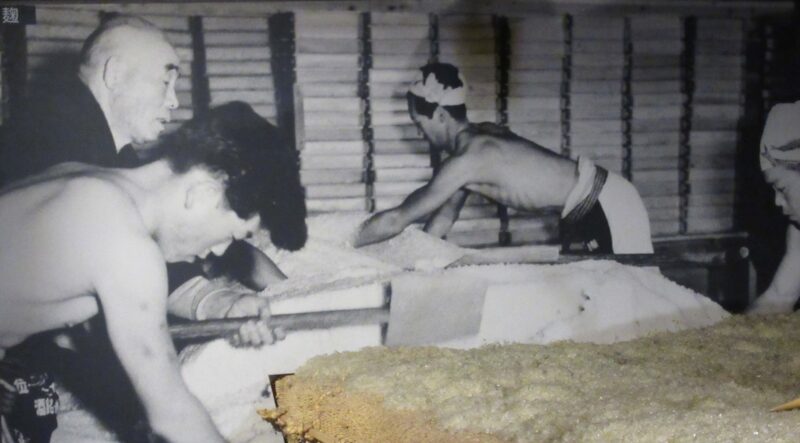

精米された酒米が酒蔵に搬入され、酒造りの最初は洗米工程になる。七五三洗法と呼ばれるが、70・50・30回と水を変えて足洗いで洗米する。

米に水を吸わせたあとは甑とよばれる大きな蒸し器で蒸米工程になる。蒸米は麹造り、酒母(もと)、もろみの仕込みに使われる。

蒸された米はむしろに広げて冷やされる。

その後麹室で米麹を造る工程になる。蒸米に麹菌を繁殖させて麹を2日間かけて造る。麹は酒母(もと)、もろみに入れて米のデンプンを糖化していく役割を果たす。

酒母(酛)は蒸米、水、麹をまぜて、もろみを発酵させる優良酵母を純粋に増殖させたもの。

この酒母(もと)に麹、蒸米、水を加えてもろみを仕込む。

日本酒造りの特徴の一つは三段仕込みと言われる。一日目は初添え、翌日は仕込は休みで酵母の増殖を待つ踊り、三日目に二回目の仕込(仲添え)をし、四日目に三回目の仕込(留添え)をして仕込は完了する。

20日程かけて発酵を終えたもろみは、圧搾機で搾られ、酒と酒粕に分けられる。

搾りたての新酒は、おり引き、火入れ(加熱)され貯蔵される。

精米から、三段仕込み、並行複発酵という複雑な工程を経て、日本酒は誕生する。

酒は吉野杉をつかった酒樽に詰められ、菰を巻いて出荷する。

酒造工程を簡単に紹介したが、実際の酒蔵を直接見て回ると複雑な酒造りが良く理解できる。