現在は浄水処理はしていなくって、阪神水道企業団から受水した水の配水だけを行っている。

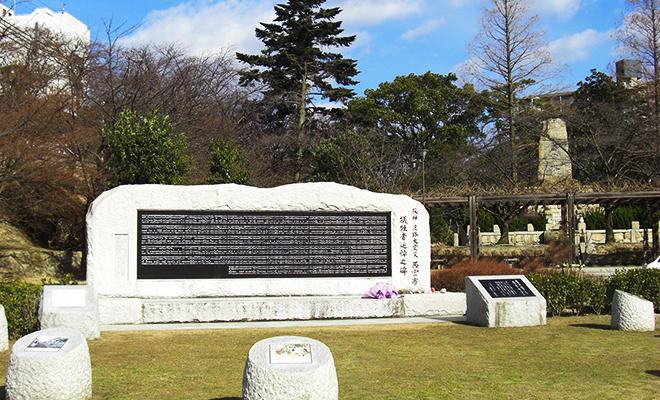

浄水場に行く坂の下には震災記念碑公園と満池谷墓地がある。

場所:西宮市奥畑6-35

越水浄水場の歴史/西宮の酒造家との関わり

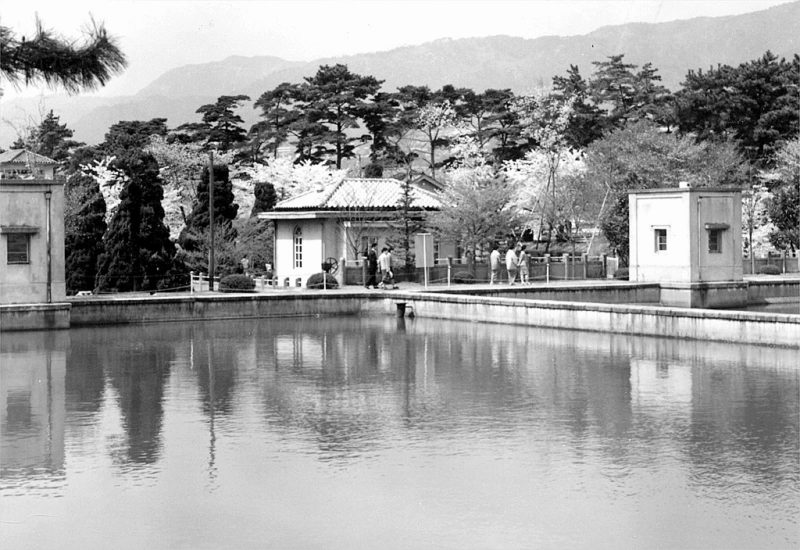

現在は浄水処理はせず、阪神水道企業団から受水した水の配水だけを行っているが、大正13年6月に完成した浄水場だ。

武庫川水系の捕水として、夙川上流の水分谷と剣谷川の合流点上流を第二取水地とし、また万一の渇水を考慮してニテコ池及び鷲林寺の夫婦池を予備の貯水池とし、これらの水を浄水するため、大正13年6月に「越水浄水場」として完成した。

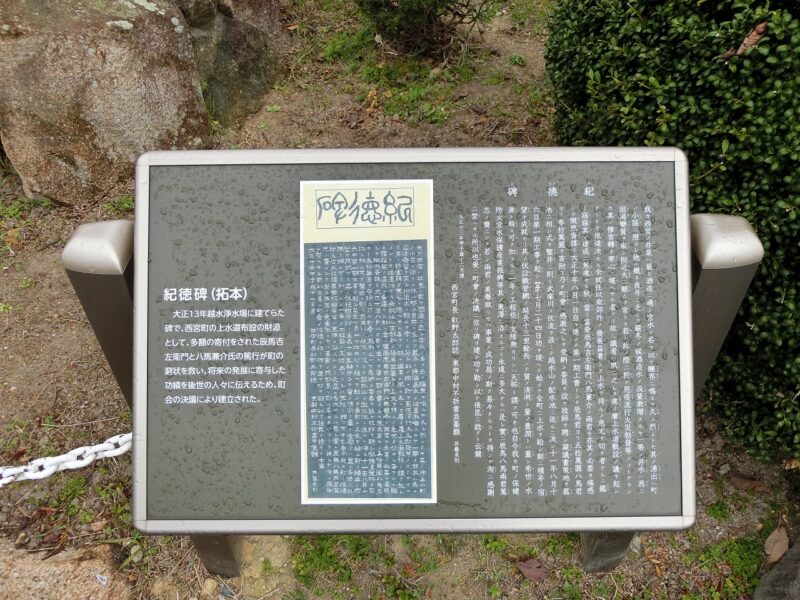

西宮では、大正6年ごろから上水道敷設の調査を開始されていたが、高額な経費を酒造家辰馬吉左衛門氏から50万円、八馬兼介氏から30万円という多額の寄付の申し出があったことで西宮の上水道工事が進んだ。西宮市のWEBサイトより>>

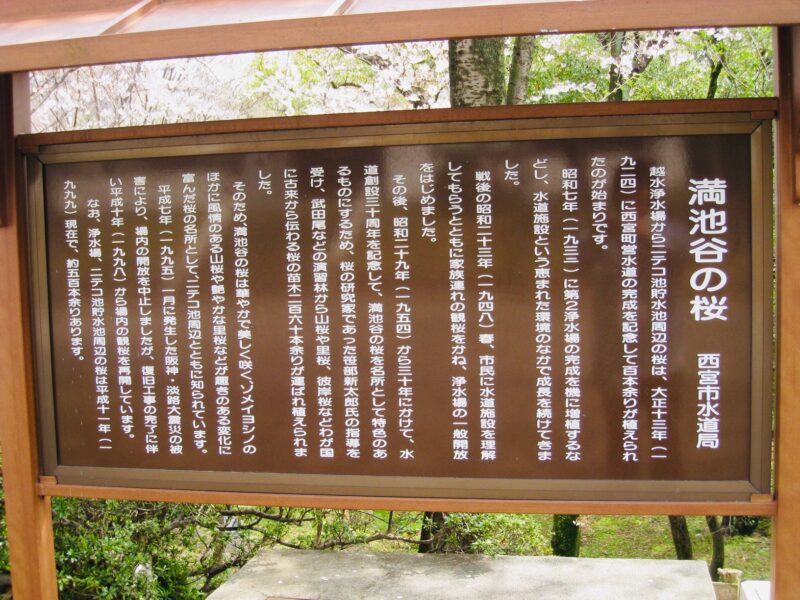

1924年(大正13年)、水道創設の記念で100本余りの桜が植えられた。

その後、創設30周年の時、満池谷を桜の名所にしようと桜の研究家である笹部新太郎氏の指導を受け、山桜や里桜などの苗木260本余りが武田尾の笹部氏の演習林からも移された。

西宮市情報公開課提供

・宮水を使っての酒造業が盛んだった西宮町では一般の飲料用水事情は厳しく

(宮水は飲み水には不向き)、衛生面の心配などからも上水道事業が必要と

されていたが、莫大な費用が掛かるためなかなか取り掛かれなかった。

・酒造家の辰馬吉左衛門と八馬兼介の多額の寄付金によって着工可能になった。

・大正12(1923)年7月24日、配水開始。

・大正13(1924)年6月8日、水道竣工式典。(この年に桜の記念植樹)

・大正14年(1925)4月、西宮市制がスタート。

・昭和8年(1933)年、大社村・今津町・芝村と合併。

越水浄水場の横にあった旧大社村東部水道浄水場を引き継ぎ拡張工事を進める

・昭和10(1935)年、丹後の籠神社から勧請し水神社を建てる。

・平成14(2002)年、分祀した御霊をお返しして神社を閉める。

<以上の記述は 西宮流の「聞きかじり西宮歴史散歩」より>>>

さくらの時期の通り抜け

浄水場の施設なので普段は一般には解放されていないが、桜の時期(4月上旬)には通り抜けができるようになっている。(昭和23年から続いている。)

早咲き・遅咲きなど種類の違う多くの桜があり、笹部新太郎の愛した桜などもありゆっくり楽しめる場所になっている。

越水浄水場にあった「越水早咲き」と呼ばれていた桜が近年浄水場入り口の坂の手前に植えられているので、通り抜けの期間前に咲いている姿が見られるようになった。

ニテコ池側から入り、東側の出口を出ると廣田神社の廣田山に近く、コバノミツバツツジの鑑賞の絶好のコースとなる。

女川町の『津波桜』

2017年には、女川町から贈られた『津波桜』がここに植えられ新しい仲間となっている。

女川町は桜がいっぱいあった街で、震災の津波を乗り越え生き残って花を咲かせたソメイヨシノの子孫が『津波桜』としてここに植えられた。

通りぬけの時、屋上が解放された時に撮った動画➡