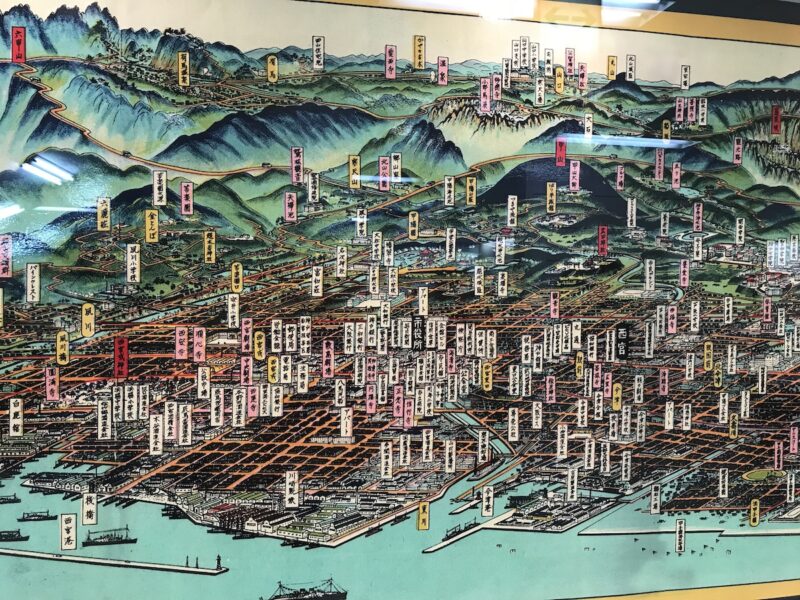

西宮には大正から昭和にかけて映画の撮影所があった。

立ち並ぶ酒蔵の間の路地で、坂東妻三郎や大河内伝次郎が刀を抜いて、寄らば切るぞなどとやっていたそうだ。

酒は神と人間をつなぐものと信じられていた。酒は神とともに飲み、神聖な超能力を得る媒体ともされていた。文楽や人形浄瑠璃で演じられる「七福神宝の入船」ではエビス様や大黒様が賑やかに酒を酌み交わすが、「文楽の三番叟のかしらがえべっさんの顔になっているのは、人形遣いの先祖が西宮の蛭子神に仕えたから」と伝えられている。

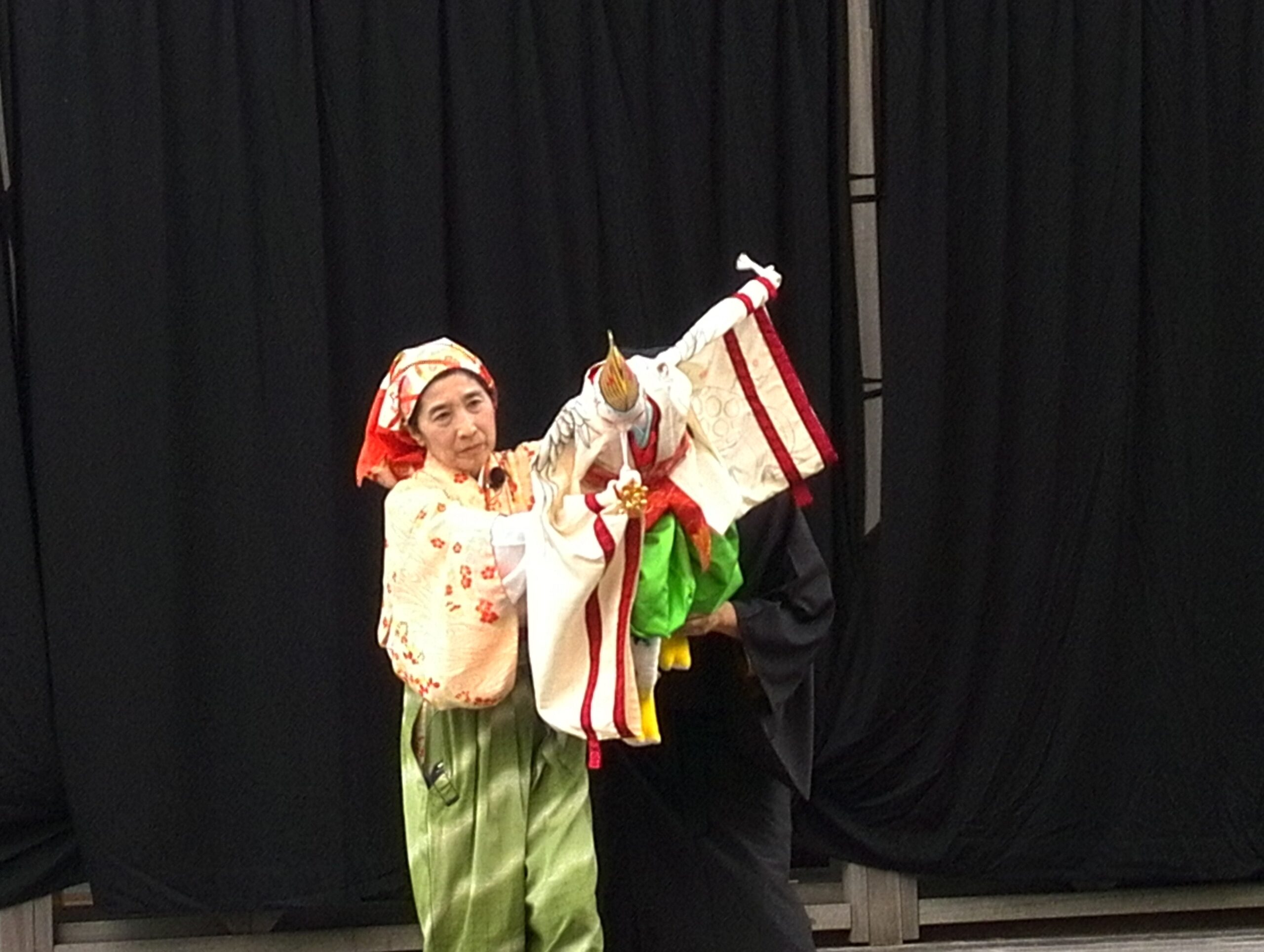

西宮神社の近くに「傀儡子」という一団が住んでいた。彼らは西宮神社の雑役のかたわら、神社のお札を持って全国を回り、得意の人形を躍らせながら、蛭子様のご人徳を広めて回った。

「えびすかき」または「えびすまわし」と言われ、全国に知られるようになり、後にこれが発展して淡路島にわたり「人形浄瑠璃」となり、大阪で「文楽」となって発展した。

傀儡子の始祖を祀っているのが西宮神社境内にある百太夫神社だ。

南あわじ市には「淡路人形浄瑠璃資料館」がある。また同市の福浦港には「淡路人形座」があり、実際に人形浄瑠璃を見ることが出来る。

日本の伝統芸能として文楽は有名であるが、文楽もまた西宮の傀儡子の人形操りが発展した芸術文化だ。幕末、淡路の植村文楽軒が大阪で始めたのが有名となり「文楽」が人形浄瑠璃の代名詞となった。そのルーツが西宮にあることが理解できる。

江戸から明治期にかけて木蝋や和紙などの生産で繁栄した愛媛県の内子町にある内子座。

誕生は大正5年(1916)で杮落し興行は淡路の吉田伝次郎による人形浄瑠璃であった。

その後平成にはいり観光事業の一環として文楽が公演されるようになり、現在も続けられている。

「十日えびす」を前に毎年正月5日に、西宮神社境内にある百太夫神社で「百太夫神社祭」が行われる。淡路の人形浄瑠璃や大阪の文楽からも参加されているが、奉納舞を行うのは、淡路島から参加の「阿波木偶箱回し保存会」のえびす舞と、地元西宮でえびす舞を復活させる活動をしている「人形芝居戎座」のえびす舞。

人形芝居に歴史があり、そのルーツ、発祥が西宮であることをもっと広く知ってほしいと思う。