1950年代終わり頃に製造され、長く阪神電車の代名詞ともなった急行と普通があった。

それぞれ赤胴車、青胴車と呼ばれ、鉄道ファンにとっても愛されてきた車両だったが、その「5001形」の青胴車が2025年2月10日に運行を終えた。

ジェットカーと言われた「青胴車」のラストラン

1958年・1960年に普通用として製造された5101形・5201形は、上部がクリーム色、下部がウルトラマリンブルー(青)に塗り分けられていたことから、『上がクリーム色、下が赤(バーミリオン)のツートンカラーの車体』に塗り分けられていた、当時の急行用車両の愛称「赤胴車」に対し、「青胴車」と呼ばれるようになっていた。

<赤胴車は2020年6月2日がラストランとなった>

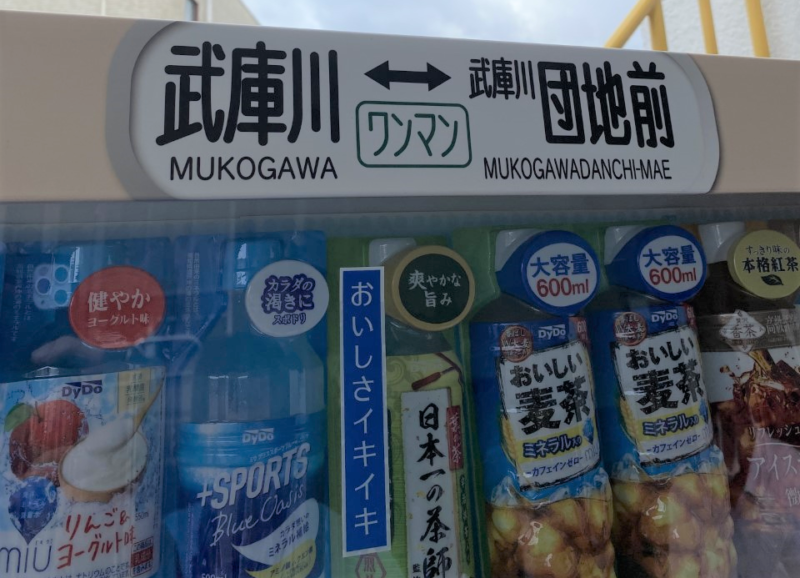

阪神電車の駅は、並行して走るJRや阪急電車と比べると圧倒的に多く、その分、駅と駅の間の距離が短くなる。

特急や急行に混じって走るには、短い駅の間を急加速・急減速してスピードを調節する必要がありその性能から「ジェットカー」とも言われた。

加速・減速の際に前後に揺れやすくなる点については、技術的に工夫されていたとは言え、慣性の法則で持ち手のない吊り革が斜めになるのが他社の普通電車より顕著だったように思う。

初代5001形は、1958年に製造開始された。

冷房がついた 2代目は1977年から走り出したが、近年は新型車両と置き換えが進んでいた。

最後の1編成4両の5001系は、2025年2月10日にラストランとなった。

最終日には、各駅は大勢のファンで賑わった。

コロナ禍でひっそりと引退した赤胴車とは対照的な幕引きとなった。

青胴車5001形についての阪神電車から詳細なリリース

青胴車5001形については、阪神電車から詳細なリリースが出ているので、以下にその全文をそのまま引用する。

会社の事情や車両部の担当者のコメントなども書かれているのでぜひご一読いただきたい。

当社(阪神電気鉄道株式会社)では、長らく阪神電車の顔として「赤胴車」「青胴車」を運行していましたが、近年は新型車両への置換えが進んでいます。

「赤胴車」は2020年6月をもって運行を終了しており、「青胴車」も本日のリリースのとおり2025年2月で運行終了することとなりました。

この機に、「青胴車」の愛称で皆様に親しまれてきた普通用車両5001形の歴史を、当社の事情と併せて紹介しておこう。

① 「ジェット・カー」と「青胴車」の誕生

当社は、駅間距離が平均1kmに満たないほど短く、また、都市間鉄道故に列車本数が多く、ラッシュ時の集中度が高いため、特急の運行を妨げない高加速、高減速の性能に優れた普通用車両が必要でした。

戦後は長らく戦災からの復興・復旧に忙殺されていましたが、1958年、試作車として初代「5001形」が開発され、加速度4.5Km/h/s、減速度5Km/h/s、平 均駅間距離1kmを65.5秒で走る自重25tの画期的な車両でありました。その加減速性能の高さから「ジェット・カー」と 呼ばれました。

試作車による試験と検討を経て、1959年から60年にかけてジェット・カーの量産車(5101形・5201形)30両が製造され、その後68年までに更に36両が増設されました。

この車両の外装の上部がクリーム色、下部がウルトラマリンブルーに塗り分けられていたことから、上部がクリーム色、下部がバーミリオン(赤)に塗り分けられ、当時の人気の漫画キャラクターであった赤胴鈴之助にちなんで「赤胴車」の愛称がつけられた急行用車両と対をなす、「青胴車」として親しまれるようになりました。

列車種別の識別を容易にしたことから、 これらの塗分けは好評を得、現在にも受け継がれています。

また、両開き3扉を採用するなど、ラッシュ時でもお客様がスムーズに乗降できる配慮が施され、車両性能の先進性に加え、顧客志向のあたたかさを体現した車両となりました。

② 二代目「5001形」

当社では、1970年から冷房運転を開始し、1975年には急行用車両の冷房化が完了しまし た。一方、普通用車両は、同じく1970年に私鉄業界初となる冷房車の営業運転を開始するなど、冷房化率は同業他社を大きくリードしていましたが、当社においては急行用車両に比べ大幅に冷房化が立ち遅れていました。

また、車齢が高い車両は冷房化工事に多額のコストを要することから、初代5001形及びジェット・カーの量産車(5101形・5201形)を順次廃止することとし、1977年、冷房装置付きの普通車・二代目5001形を新造。1981年にかけて32両が導入されました。

この結果、当社の車両冷房化率は1981年度末に95.3%となり、1983年4月の大手私鉄初となる冷房化率100%達成に大いに寄与しました。

その後、今日までお客様の足としてご愛顧いただいていますが、2021年から5700系(愛称「ジェット・シルバー5700」)への置換えが始まり、現在は1編成4両のみとなっています。

③ 二代目「5001形」概要

自 重;36.5t

定員:131(座席定員48)名【中間車両140(座席定員50)名】

最大寸法:長さ18,980mm、幅2,800mm、高さ4,047mm

最高速度:110km/h

加速度:4.5km/h/s

減速度:5.0km/h/s

台車:形式FS-391A、軸距2,100mm

主電動機:TDK-8145-A又はTDK-8145-A1

ブレーキ形式 : HSC-D電空併用抑速ブレーキ付き」

<車両部担当者からのコメント>

現在の鉄道車両で主流の誘導電動機がない時代に、直流電動機の小さなモータ出力を最大限に発揮するために、直径の小さな車輪(車輪径762mm)を使用して、駆動力を大きくすることで、現在の5700系(車輪径860mm)よりも高い高加減速性能を実現していました。

また、車両走行の要となる制御方式は、加速・減速の際に前後に揺れやすいと言われる抵抗制御を採用していますが、抵抗値を切り替える進段カムの段数を増やすと共に、隣の車両と進段の タイミングをずらす交互進段を採用して乗り心地を考慮していました。

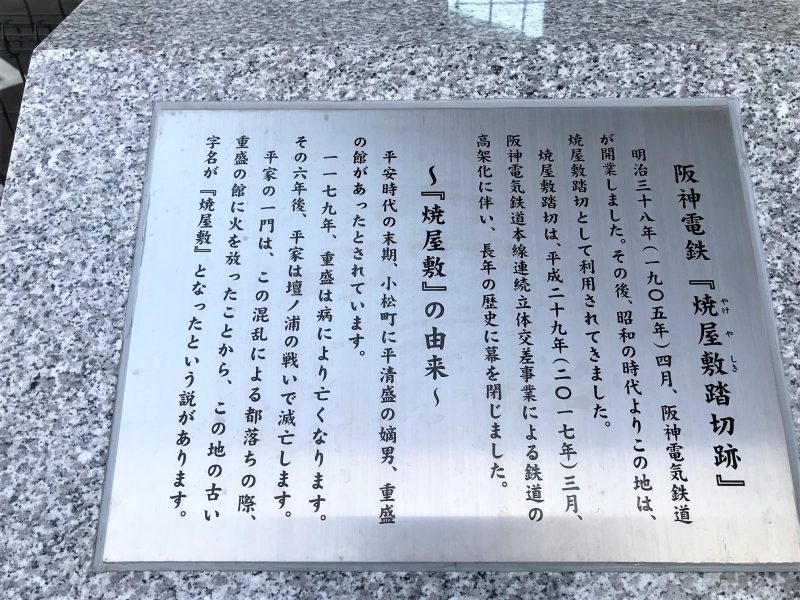

<阪神電車には、旗を掲揚するげるための金具が今もついている>