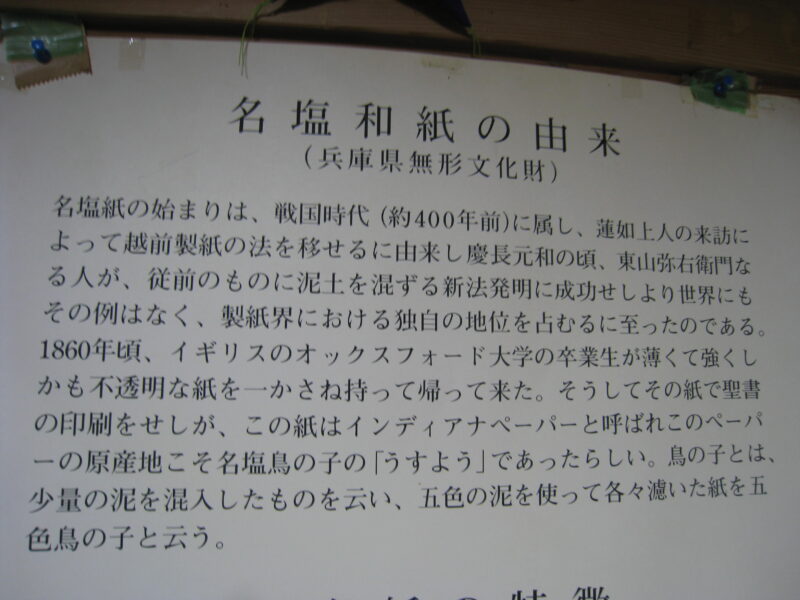

およそ400年前より名塩に伝わる手漉き和紙。

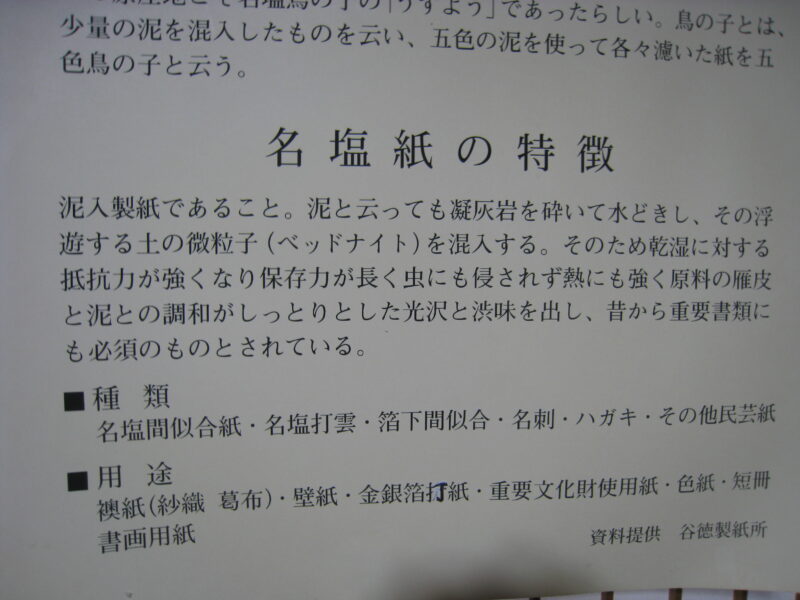

名塩に産する四種類の土(白・・東久保土、青・・力ブタ土、黄・・玉子土、茶・・蛇豆土)を、和紙の三大原料の一つである雁皮に漉き込んだ泥入り雁皮紙が名塩和紙の特徴。

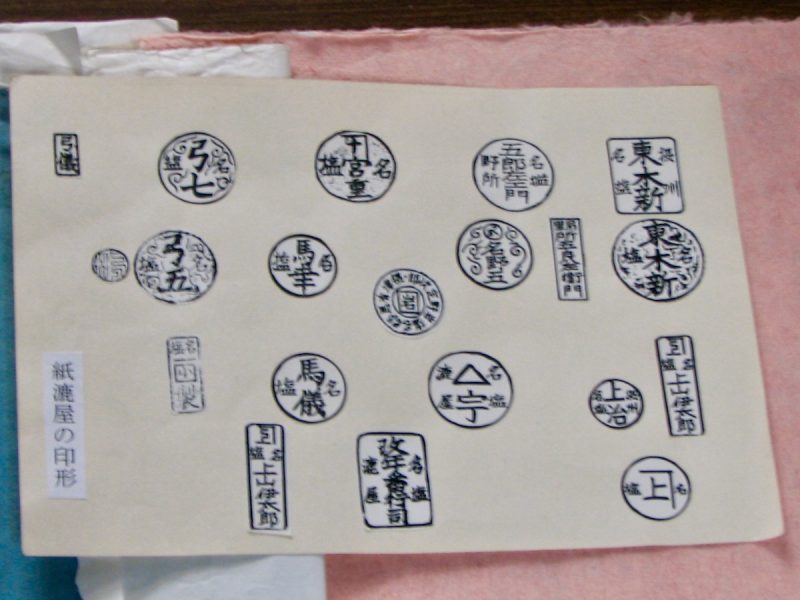

名塩は江戸時代には『名塩千軒』とまで言われた紙漉きの里。

昭和10年ぐらいには、70軒あったというが今では2軒だけとなっている。

一軒は金箔を延ばすときに使う箔打ち紙を作り、谷徳製紙では襖紙用の「間似合紙(まにあいあし)」を作っている。

しかし谷徳製紙所の人間国宝の谷野武信さんもご高齢になり、三代目となる息子さんの谷野雅信さんが名塩和紙・洪哉として継がれている。

名塩和紙は、その始祖とも言われている東山弥右衛門が始めた製法。

そのあたりのことは、水上勉氏の「名塩川」という作品にもなっている。

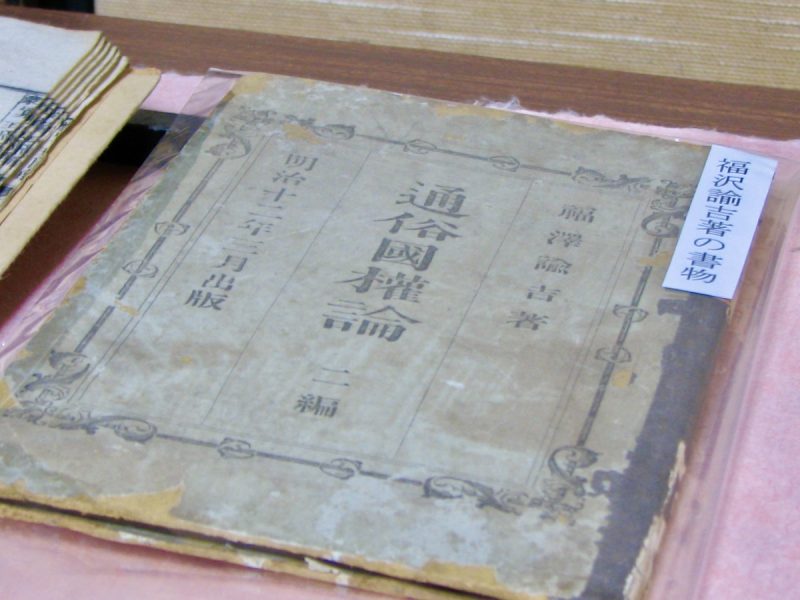

名塩和紙は、泥入りという特徴から、燃えにくく変色せずシミがつきにくく、堅牢性が高いことから保存用紙として高い評価を受けてきた。

つまり虫に食われにくい紙。

そんな特徴から、昔は藩札としても使われていた。

東の藩札は越前の紙、西国の藩札は名塩和紙が使われていた。

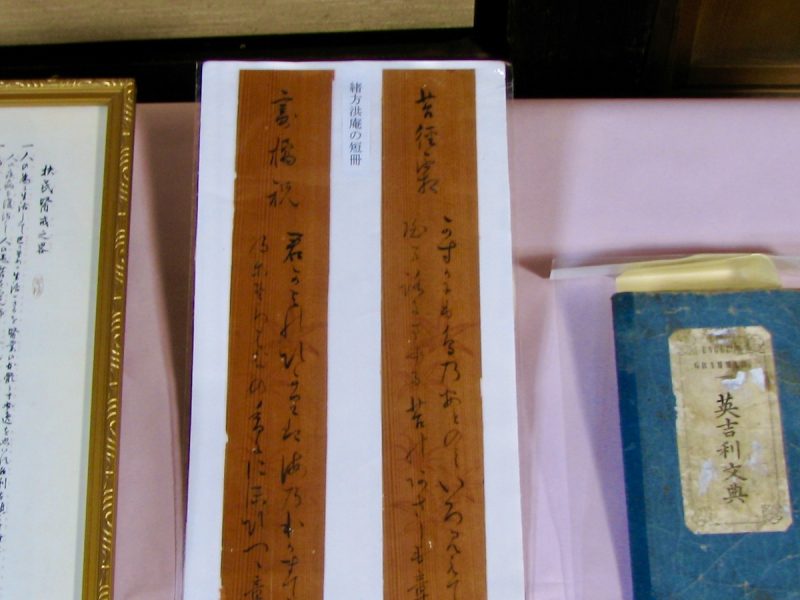

名塩和紙は、原材料として使われている雁皮(ガンピ)と泥が調和し、しっとりした独特な光沢もあり、長谷川等伯や尾形光琳も好んで使ったと言われている。

襖紙用の間似合紙(まにあいあし)として、日本全国の国宝級の襖の下地に使われている。

どんなものにも合うサイズとか、どんな間にも合う・・・と言うことから『間似合紙(まにあいがみ)』と呼ばれてきた。

6尺のふすまはちょうど4枚で貼れる。

もう一つの重要な使い道が「箔打ち紙」。金箔を延ばす時に使われる紙。

1800枚ぐらい重ねて、それを三味線の皮の破れたもので包んで、その上から叩いて金を伸ばして金箔にしていくが、その工程ではかなりの熱を持つので、その熱に耐えうるのが泥が入った名塩和紙。

こうして箔打ちに使った後の紙は、とっても良質な油取紙としても使われる。

名塩和紙を広める為に『名塩和紙学習館』がある。

二階には名塩和紙の歴史などが展示されており、一階の実習室では紙漉き体験も出来る。(ただし、体験は事前予約制)

名塩探史会の方のお宅で拝見させていただいたもの。

名塩和紙の関連記事