実は、筆者は今から40数年前に6年ほどブラジルに住んでいた経験を持つ。住んだのはリオデジャネイロ。

その当時「弓場農場」の名前は聞いた事があったが、サンパウロ州とは言えサンパウロ市街地からさらに奥地・・・というロケーションなので、訪問したことはなかった。

その後帰国して西宮に住み始め、しばらくして「弓場農場」が西宮に縁がある事を知った。

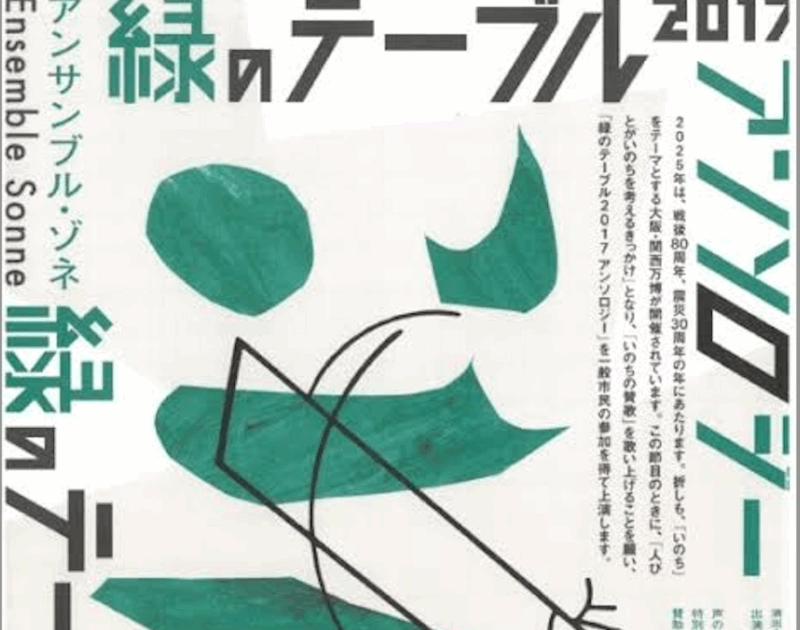

この巡り合わせが気になりながらも今日まで来てしまったが、先月フレンテ ホールで上演された「緑のテーブル2017アンソロジー」➡︎にユババレエ団(弓場農場)の方が特別出演されると言う事を知り、それをきっかけにして、今回、弓場農場と西宮の繋がりなどをまとめてみようと思った。

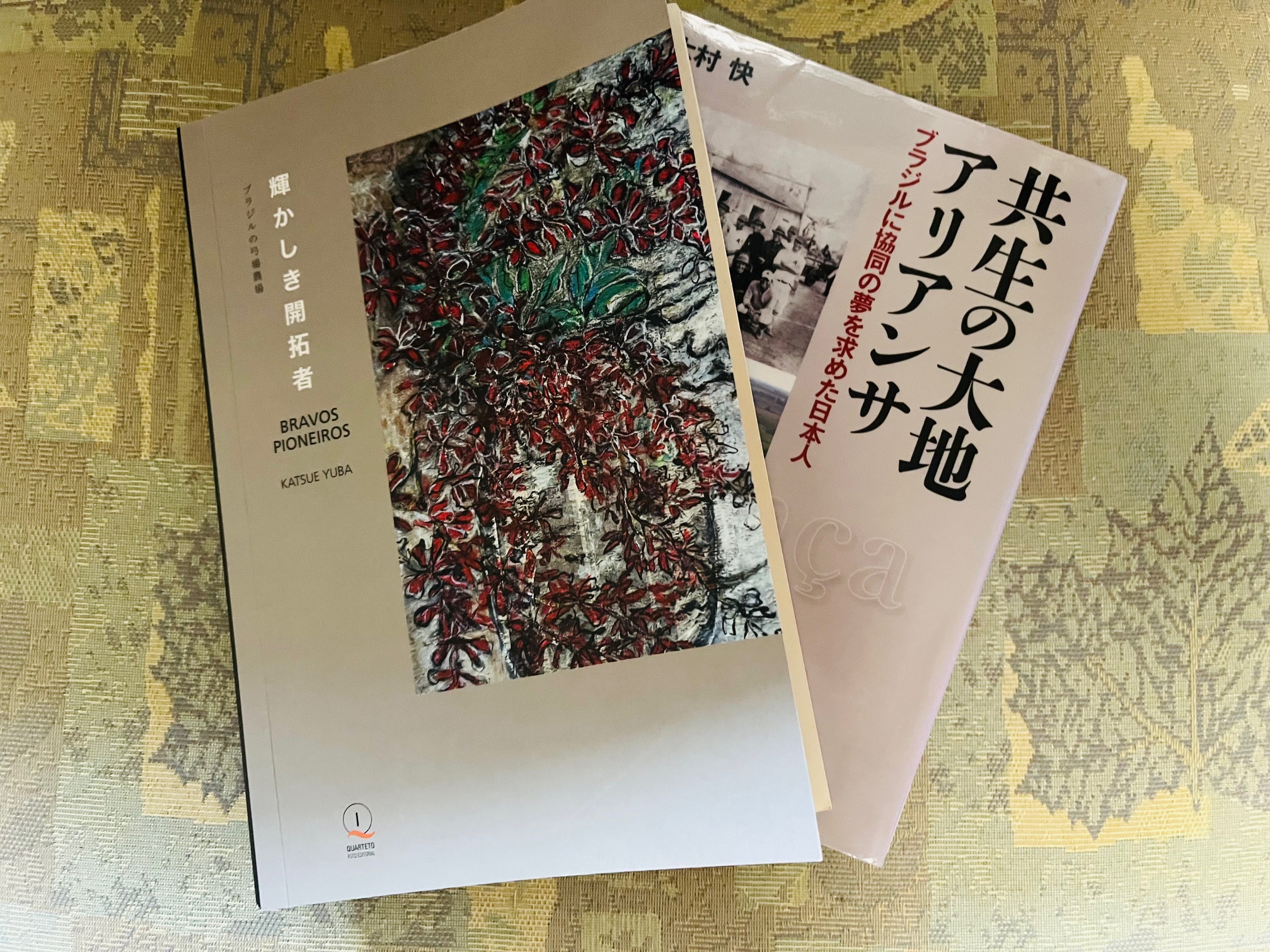

今回この記事をまとめるにあたって、弓場勇さんの娘の勝重(かつえ)さんからご紹介いただいた本/木村快「共生の大地 アリアンサ」と弓場勝重さんご自身が書かれた「輝かしき開拓者」なども参考にさせていただいた。

ブラジル開拓団

ブラジルへの集団移住は、1908年の笠戸丸によって始まった。当時、日本では人口が急に大きくなってきたことなどから、積極的に移民政策が行われた。

日本のブラジル移民の創設者と言われる水野龍率いる皇国植民会社と契約したサンパウロ州のコーヒー農場での就労だった。しかし、環境の違いや過酷な労働など自給自足を目指す生活には様々な困難があったようだ。

1924年以降、日本政府が船賃を支給するなど国策としての移住者の大量送り出し時代が始まっていく。

戦後は1952年に移住が再開され、アマゾン地域などへ入った。

しかし、日本経済の発展に伴い1964年には移住希望者は減り続け、日本政府も移住

者送出事業を1993年に終了した。

日本人のブラジルへの移住者数は、戦前には約18万9千人、戦後には約6万8千人にのぼるといわれている。

弓場農場

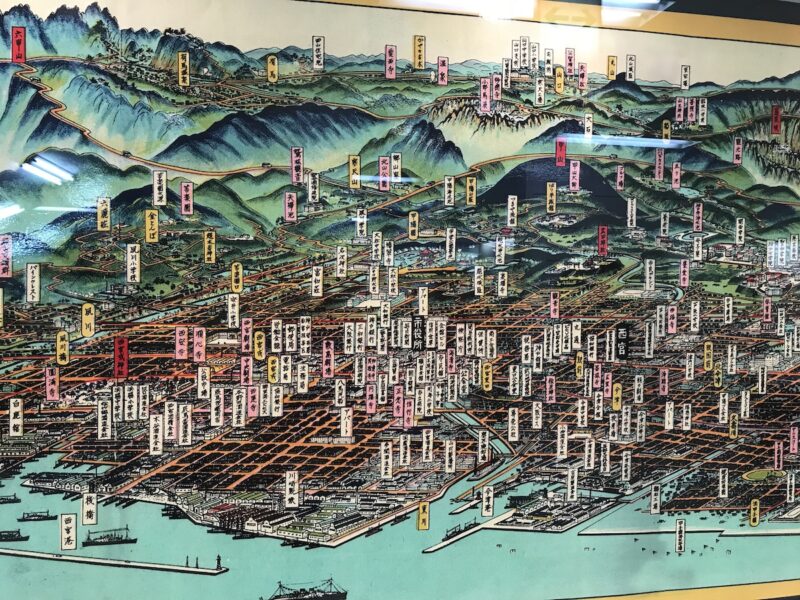

弓場農場というのは、西宮市名塩出身の弓場勇さんが、父親の為之助さんらとともに一家10人でアリアンサ(移住地のことを呼ぶ)へ入植して作り上げた農業集団のコミュニティ。

「耕し」と「祈り」と「芸術」を目指していた勇さんは、特に「土に根ざした芸術」を大切にしていた。

弓場家がブラジルに土地を買い、ブラジルに入植して100年になるという。

そして仲間と一緒に立ち上げた弓場農場ができて90年。

2008年には、ブラジル政府から文化功労賞を受賞している。

さまざまな苦難なども乗り越え、弓場農場に関わる人はその時々変わっていく。

弓場勝重さん(後述)の著書「輝かしき開拓者」によれば「ブラジルの原生林を開拓し、農業に根ざした文化を創造と、父と7人の仲間たちは、夢を育み、そんな彼らだからこそ芸術が土と共にある弓場農場を作ることができたのです。(中略)彼らの教えは今でも農場で生活する80人以上の人々の基礎であります。植えられた生活の種は80年以上の時を経ても、元気に美しく舞台に花咲いています。(2013年8月2日)」

さまざまな危機や破産という大きな出来事も乗り越え、住む人たちは変わりながらも今も続いているコミュニティ。

農場の一日は、角笛で朝食が始まり、昼も晩もご飯は食堂で食べる。

食堂は食べる場であり、おしゃべりの場であり、ミーティングの場にもなる。

日常は子どもたちは学校に行き、大人たちは農場で働く。

お風呂も共同浴場なので、農場内にある各家庭には台所やお風呂は必要ないようだ。

入植当時は大規模養鶏場から始まった弓場農場も、今はマンゴーやグアバの栽培などが中心となっているようだ。

その時々の環境や経済の変化によって、柔軟に農場経営を変えていく・・・簡単なようでなかなかできることではないだろうが、きっとここでは弓場勇さんの強いメッセージが引き継がれていくのだろう!

「耕し、祈り、芸術する」を理念に掲げ、ほとんど現金を使わない生活を続ける共同体。それが「弓場農場」だ。

今回この記事をまとめていく中で「90年も続いているこのある意味レアなコミュニティに一度行ってみたい!」という思いが膨らんできた。

この年を考えるとそのチャンスはないだろうが、ブラジル時代にリオ以外の地方に行った時の風景や匂い、吹き抜ける風を久しぶりに思い出した。

弓場農場を立ち上げた弓場勇さんは西宮市名塩出身

弓場農場を立ち上げた弓場勇さんは、当時の名塩村長の長男。

名塩から三田中学に通い、野球に打ち込む青年だったようだ。

この野球は、ブラジルに渡った後もいろんな場面で重要だったことが本にも書かれている。

ブラジルに行くことになるきっかけは、高等商船学校の受験に失敗し「日本力行会の海外学校」で学ぶことになったことだった。

そして「行け!自由の天地南米へ!」という生瀬駅のポスターを見たことが、最後の決意となった。

一人で行くつもりだったブラジルに、結局、財産を整理しブラジルに土地を買い、勇の父や高齢の祖母も含めて弓場家10人で渡伯したのは大正15年4月。

財産を整理し、地球の反対側に移住する・・・というのは計り知れないほど大きな決断だったことだろう。

「世間の常識では測れない男」と言われた弓場勇さん。

交通事故が元で70歳で亡くなられたが、あくまで「日本語」を話すことを大切にしていた弓場勇さんが夢みたのは「創造する百姓」だった。

勝重さんは「日本には3度行きましたが、いつも名塩では温かく歓待していただきました。本当に嬉しいことです。」と話されていた。

ユババレエ団

弓場農場のコミュニティは「耕し」と「祈り」と「芸術」を目指している。

土に根ざした芸術を大切にしていた勇さんは、1961年に弓場農場に加わった彫刻家小原久雄さんのパートナーの舞踏家の小原明子さんと出会ったことで、即座に農場内に劇場(テアトロユバ)を作った。

それまでもナタール(クリスマス)には地域の人達も招いて、歌やダンスや劇なども披露していたが、その後は小原明子さんの指導で、バレエの形がどんどん進化していった。

勝重さんの著書/耀かしき開拓者の中にも「アッコさんとしょうさん(注:小原久雄さん)が、この弓場農場で作り上げた功績を思うとき、感謝の気持ちは全く言葉では言い尽くせないものがあります。神が弓場で奇跡をもたらしたのです。」と書かれている。

弓場勇さんが最初から掲げていた「土に根ざした芸術」への想いが、小原明子さんと出会ったことで今や世界でも注目されているユババレエ団が誕生した。

こうしたこともあって、弓場のバレエ活動は農業と芸術を両立させる文化活動として早くからブラジル社会の注目するところとなり、1965年以来、各地の記念行事に出演していた。

リオ・デ・ジャネイロで開かれた地球環境サミットでも日本NGOを支援する国際イベントにも出演している。

「耕し、祈り、芸術する」を理念に掲げ、ほとんど現金を使わない生活を続ける共同体、それが弓場農場だ。

このコミュニティを支えているのが「芸術は心の協同を育てる!」という弓場さんの芸術への強い思いがあったことなのだろう。

今やユババレエ団はブラジル国内だけでなく、広く海外公演なども行っていて、ロングランの日本公演もこれまで2度はたしている。

2008年にはブラジル政府から「文化功労賞」も受賞した。

ご縁のある方のインタビュー

弓場勝重(かつえ)さん

2025年9月14日、弓場農場におられる弓場勝重(かつえ)さんとお電話でお話しする機会を得た。

勝重(かつえ)さんは、弓場勇さんの娘さん。

現在50人程がいるという弓場農場。「新しい命も生まれていますが、年寄りは死んでいきます。」と淡々と語ってくださる勝重さんは「一世の人たちのことは、全部本※に書いていますので読んでくださいね。」と何度かおっしゃった。

※輝かしき開拓者(KATSUE YUBA著)

右から4人目が弓場勝重さん

このファッションショーでは、弓場農場にあった植物の草木染の衣装で柄のデザインは勝重さんが担当した。

「弓場さんは『全てが神の計画だから!!』とよく言っていました。大地への感謝の祈りと一人ではできないこともたくさんの人たちがいれば成し遂げられる!!という弓場さんの思いが、弓場勇がアリアンサに入植して101年になり、弓場農場ができて今年で90年続いてきたと思います。」

亡くなる1ヶ月ほど前に勇さんに言われた「謙虚に生きることだ!」という言葉を忘れないという。

電話で話したのは「先週は盆踊りがあって忙しかったので、今日はみんなで作った巻き寿司をゆっくり食べました!」という日の夜だった。

「ここでの食事は、すべて一世の方々のレシピノートなので母の味なんです!椎茸の甘辛煮と卵焼きと干瓢と・・・・」と楽しそうに話す勝重さん。

弓場農場ができてもう90年になる。

一緒に暮らす人たちが伝えていくとや、日々の暮らしのレシピ、そして勝重さんがまとめた『輝かしき開拓者』という本などが、ゆば農場を立ち上げた先人の思いを次の世代に伝えて行っているのだろう。

一人ではできないことでもみんなと一緒ならできる!そして『大地への感謝と祈りと、芸術』を共同体の柱にして作り上げた弓場農場が幾度もの危機を乗り越えて90年続いていることに驚いている!・・・と伝えると、勝重さんからは「きっとそうでしょうね!私にとっては生まれた時からあった環境なのでそういう物だと思っていました。弓場農場はこれからもきっと続いていくと思います。やり方や形は変わるかもしれませんが、それでいいと思います。今回、あやさん(小原あや)が呼ばれたのも反戦/平和のダンス舞台➡︎なんでしょう。これからは世界に向けて声を上げるのかもしれませんね(笑)」

「弓場勇さんは、聖書を読むことお祖母様から教えられ、若い時からバイオリンをしていたり讃美歌に親しんでいたから、人間には『芸術』が必要だと考えていたのでしょう!1961年に小原明子さんが弓場農場に来られた時、明子さんは25歳、私は15歳でした。それまで弓場農場ではクリスマスに歌や劇などもしていましたが、12月3日に明子さんが来られ、いきなりその年のクリスマスは新しいダンスが生まれました。それがユババレエ団の始まりでした。当時、私ぐらいの年の物は10人くらいいましたが、その光景を見た弓場さんはすぐに農場の一角に劇場を作ったんです。」

昨年(2024年)、小原明子さんが亡くなられたが、これらかもクリスマスでのバレエ公演は続いていくと勝重さんは確信している。

「私は、バレエ団での2回の日本公演と母ハマの遺灰を持って一人で訪れた計3回、日本に行きました。名塩ではいつもとても温かく歓待していただき、八木米太郎さん(後述)にお世話になりました。縁のある場所で歓迎していただけるのはとても嬉しいです!」

小原あやさん

小原あやさんは、1961年に弓場農場に渡った彫刻家・小原久雄さんと舞踏家・小原明子さんの次女。

ユババレエ団の小原あやさんは、2025年9月27日/28日のフレンテホールで上演された「緑のテーブル2017アンソロジー」➡︎に特別出演された。

「今回の出演のお話があった時、即答しました。会場が弓場勇さんのゆかりの地ということもありましたし、祈りのシーンであるということもあったと思います。改めて祈るということも考えましたし、これまでユバの祖先が大切にしてきたのが祈りと芸術でしたから。」(緑のテーブルアンソロジーのリーフレットより)

フレンテホールでの「緑のテーブル2017アンソロジー」の公演の翌日、アンサンブルゾネの稽古場で行われたワークショップの場に参加した。

せっかくだからブラジルの文化を知ってほしい・・・と、さまざまな物や情報を披露され、参加者はブラジルの文化に触れた。

あやさんはご自身を「ブラジル人でもない!日本人でもない!日系人でもない!」という。

日本の高校に留学した時、そんなことを思い知ったという。

その後「白黒をつけなくてもいいんだ!!と思えるようになるまで、自分自身のアイデンティティについて、随分悩んだ時期もありました。」と吐露する。

「いろいろ変わってくでしょうが、弓場農場はこれからもずっと理想を求め続ける場なんじゃないかと思います。弓場農場のことを私たちは『やま』と呼びますが、『やま』という言葉を使うとき、とても優しい気持ちになります。」